El concepto de “sostenibilidad” no es una nueva creación de la sociedad contemporánea aplicada a la Arquitectura. Durante los últimos 60 años, expertos de todos los campos del conocimiento social y energético han comprendido que la evolución de los modos de habitar -ciudades, medios rurales…- pasaba por la destrucción y el sobre-consumo, explotando recursos que se dirigían exponencialmente hacia su agotamiento.

Esta preocupación generalizada llevó a los expertos a lanzar una serie de postulados, posturas e investigaciones en busca de una autoproducción energética, y una serie de métodos constructivos que evitasen la producción de residuos y la agresividad hacia el medio. El primer ejemplo que encontramos es el construido por Graham Caine, miembro de StreetFarm, en 1972 en Londres, aunque desmantelada tres años después.

Desde este momento, la “sostenibilidad” ha tomado más y más posición en los discursos de urbanistas y arquitectos, encontrando una labor tecnológica titánica con fin de desarrollar nuevas y mejores formas de evitar puentes térmicos, generar energía más eficientemente, elevar la temperatura con menores pérdidas… Entre otros muchos objetivos.

Este avance tecnológico que avanza a pasos agigantados y que se acerca a los objetivos marcados para 2018 a nivel europeo -”Consumo del edificio casi nulo”- por medio de construcciones en muchos casos costosísimas y que se tornan privativas para cualquier pequeño o medio inversor, se contrapone, a una corriente que sigue una verdadera carrera de fondo: La sostenibilidad “Low-Tech”.

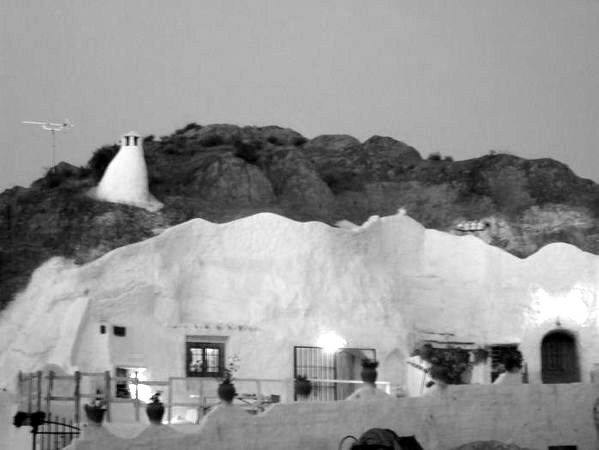

El concepto toma un nombre chirriante, incluso jocoso, para definir algo que siempre ha estado ahí. La meta de esta “nueva” sostenibilidad no es otra que entender que una casa-cueva o una casa-patio, hablan de sostenibilidad sin tener ninguna noción sobre ella, y que por medio de pequeñas intervenciones de muy bajo coste, pueden convertirse en viviendas del siglo XXI en cuanto a términos energéticos se refiere.

La arquitectura sostenible Low-Tech tiene tres principios básicos:

1. Utilización de materiales locales o autóctonos.

2. Interpretación de las técnicas tradicionales con la tecnología contemporánea, comprendiendo las razones del proceso y el resultado producido.

3. Componer nuevas reglas y técnicas específicas y al alcance de una población no especializada, permitiendo un nuevo paso en la arquitectura vernacular del lugar.

“La construcción tradicional y los materiales de proximidad son alternativas sostenibles a sistemas tecnológicos avanzados”

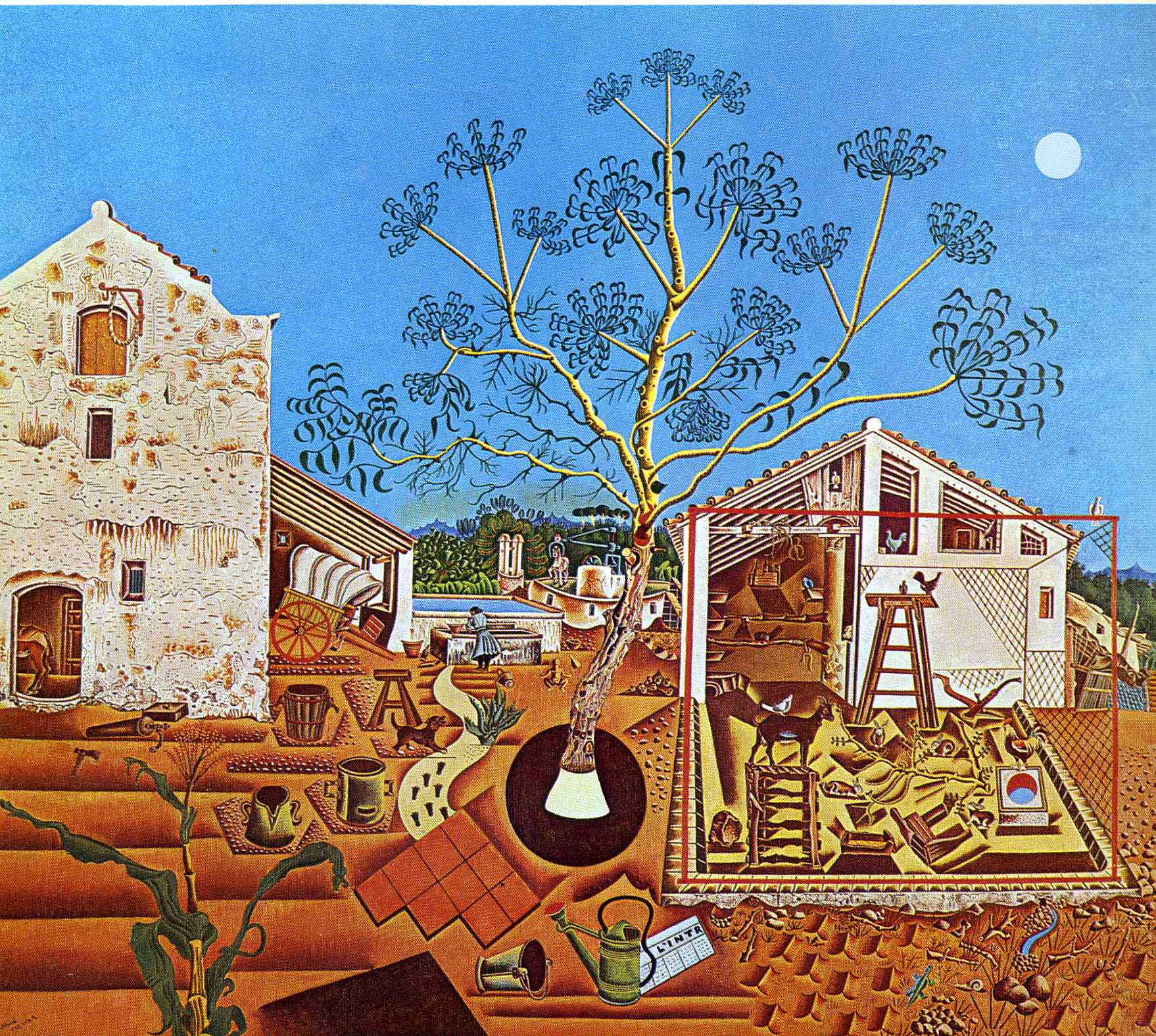

A pesar de que así lo parezca, esta línea de investigación no reniega de la tecnología actual. No se trata de una negación del avance en busca de recuperar valores, ya manidos, de las construcciones tradicionales; al contrario, se valora, estudia y desarrolla técnicas que han caído en el abandono, que aparecen de manera vernacular en nuestros pueblos y nuestras ciudades, y se busca comprender sus puntos valiosos, sus aciertos y lo eficiente de su construcción y resultado.

Este planteamiento supone ventajas innegables, desde la economía, objetivamente, a las implicaciones culturales y sociales que supone trabajar sobre la historia anónima de una construcción. La extracción de recursos autóctonos, valorando el resultado como algo surgido del propio lugar, aporta una relación directa en la intervención con su propio entorno.

Esta rama de la arquitectura contemporánea se compagina, en muchas ocasiones, con ideas basadas en el auto abastecimiento de agua, alimentos… Combinándose con ideas de la “city farm” de 1950, el movimiento verde de EEUU en 1970 e incluso los PROVO de Copenhague -que dieron lugar a la creación de Christiania-. De este modo, el resultado es una arquitectura autóctona, donde la energía, los productos e incluso la forma de habitar, busca mimetizarse de manera fundamental con la preexistencia, del modo menos invasivo y agresivo posible.

El movimiento se transforma así en una filosofía de vida, en una búsqueda constante valores autóctonos y propios de cada lugar ara producir la mejor arquitectura, alejada de seriaciones y motivos, buscando la racionalidad del detalle.

Cabecera: Iglesia de San Ildefonso – Granada. Ph: Fernando Alda.